|

|

|

|

|

妙義山 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2013年 5月 8日 白雲山周回(単独・日帰り) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昨年もこの日に裏妙義山に登った。 今年も、是が非ともミョウギイワザクラが見たいので計画した。 前回は、贅沢にも国民宿舎に一泊!そういつも、贅沢はできない、 今回は、ごく質素に日帰りで行くことにしたのだが、4時間運転してからの8時間の登山はきつい! ので、軟弱ではあるが国民宿舎からの半縦走コースにすることにして出かけた。 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

7:05 妙義山登山者専用駐車場 道中、いろいろ考えたがやはり裏妙義はなんとなく気が進まない!昨年行って辛かったのが頭に残っているのだろう・・・? 途中の空き地で地図を見ながら再検討、妙義山の石門巡りが面白そうである。が、これだけでは時間的にも物足りない! では、ということで妙義神社から中間道を経て石門巡りをして、同じ中間道を帰ってくるコースに変更することとした。 駐車場が良くわからないまま道の駅に行ってみたら、看板があって少し戻った所らしい! 駐車場には俺の1台きり、何か損をした気分で道の駅への百数十段の階段を登ったが、もうそれだけでへとへと状態で先が思いやられるスタートとなった。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<妙義神社総門> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<妙義神社本殿(岐路に撮った写真)> 妙義神社の創建は宣化天皇2年(537)に開かれたのが始まりと伝えられてる古社で、当初は波己曽大神として平安時代に編纂された歴史書"日本三代実録"にもその名が記されています。 鎮座する妙義山は上毛三山(赤城山:赤城神社・榛名山:榛名神社・妙義山:妙義神社)の1つで、後に日本三大奇勝、日本百景に数えられる程、特異な景観で古くから山岳信仰や自然崇拝的な信仰の対象として広く知られる存在でした。 特に江戸時代に入り上野東叡山宮御兼帯の格式を得ると、歴代将軍や皇室などから崇敬、庇護され社運が隆盛し妙義千軒と称されるほど繁栄したと言われています。 妙義神社の社殿は宝歴2年(1752)に大改修されたもので、権現造り、黒漆喰に金箔や極彩色で彩られ、多彩で精巧な彫刻は上毛の日光と称されるほどです。 妙義神社の社殿(本殿・幣殿・拝殿)、唐門、総門と社宝である紙本著色地蔵菩薩霊験記は国指定重要文化財に、旧妙義神社社殿で現在の波己曽社社殿と随神門、袖廻廊、銅鳥居、石垣が群馬県指定重要文化財にそれぞれ指定されています。(※ 写真撮影時は土砂崩れが原因で進入禁止でしたので妙義神社社殿の写真はありません。)

|

||

|

7:40 妙義神社登山口 道の駅でトイレを借用し、登山口のある妙義神社に向かう。 妙義神社はとても素晴らしく、日光東照宮を小規模にしたという感じである。信仰に縁のない俺であるが思わず厳かな気分になってしまった。 登山道は、最も上に位置する本殿の横から始まっているが、その本殿は時間が早いので門が締まっていて見られなかった。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<道の駅みょうぎから見た妙義山東半分(中央上の丸の中が大の字)> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<少し長いけど大したことのない鎖場> |

|

<二つ目の鎖場(手がかり・足がかりは多い)> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<大の字から白雲三山塊> |

|

<大の字> |

|

8:30 大の字 途中鎖場が一か所、ここまでは全体に急坂ではあるがこれといった難しいところは無かった。 稜線らしきところに出て左に進むと(右に進めば辻)垂直のような感じの2段の鎖、足がかりは掘りこんであるがなかなかの難物!登り切ったら鉄製の支柱の鉄板で作られた大の字、その周囲には30〜40センチ程度の通路は有るものの、その下はすっぱり切れ落ちていて弱気な俺は立っているのがやっとという為体。 ここでは、千葉・北海道から来た俺と同年代の単独男性と一緒になったが、それぞれが妙義山は初めてで白雲山に登るかは奥ノ院へ行った様子で決めるとのこと、俺も山頂に魅力を感じていたのでそれに倣うこととした。(今回はバカに変更が多くやや不安ではあったが・・・) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<大の字からの上の鎖場を降りる登山者> |

|

<「辻」(奥の院と大の字・第一見晴(中間道)の分岐点> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<奥ノ院> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<奥ノ院から登山道を振り返る> |

|

<ルンゼ内直立3連30m鎖> |

|

9:00 奥ノ院 大の字から10分ばかりで奥ノ院と中間道を分ける「辻」、ここで山頂を目指すかどうかを決めるのが普通だが、ここまで来たからにはという気持ちを抑えられず、とりあえず山頂を目指すことを決意! |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<7m外傾鎖> |

|

<見晴> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<見晴から裏妙義山と奥には浅間山> |

||

|

9:30 見晴 奥ノ院の脇には「ルンゼ内直立3連30m鎖」、Netによればかなり難儀する鎖場のようだが、思っていたより手がかり足がかりが豊富で心配したほどではなかった。 その次の鎖は「7m外傾鎖」、傾斜のある岩棚状のところを登るのだが、右下が切り立った感じなのでなるべくそちらを見ないよう登る、すると稜線のようなところに出て、その先が「見晴」!かまぼこ状の岩棚が前にせせり出しその先端・両サイドは切り立った崖!高所恐怖症が持病の俺は、当然前進むことはできずに岩棚の付け根で恐る恐る写真を撮っただけ・・・。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<3連鎖> |

|

<ミョウギイワザクラ> |

|

|

|

|

|

|

||

|

<大のぞきからの岩峰群(右から玉石・白雲山山頂)> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<大のぞきの手前の鎖場> |

|

<大のぞきにて御嶽三社大神の石碑と遠くに浅間山> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<大のぞきから天狗岩> |

||

|

10:20 大覗き <玉石> 見晴を過ぎた後、岩塊「ビビリ石」を降って通過し、北側に迂回しつつ玉石に向かって登り返す。 ビビリ岩は、中央が割れていてその割れ目の幅は人がどうにか通れないくらいで非常に悩ましい?もし通れたなら比較的足場がしっかりしているのだが・・・。 割れ目の両脇の岩は、これまでと違い岩から飛び出している栗石状の突起が、その粒をうんと小さくした平板状なので手がかりに乏しく 唯一の足がかり?手がかり?は割れ目の真ん中あたりに不安気に有る枯れた木の根っこ!これのおかげで何とか降ることができた感じだった。 その先に岩棚状の登山道が途切れてその先は又切り立って崖!他に登山道は無いし?と見回してみれば左側に鎖がぶら下がっているが非常に気づきにくい!これが「3連鎖」で、ビビリ岩と同じくのっぺらな面で手がかりに乏しく登り辛い。 地図によれば、ビビリ岩と玉石の間に白雲山山頂があるのだが、訳がわからなかったがいつの間にか通過してしまっていた。 3連鎖を何とか登りきって、玉石呼ばれている岩峰を通過したのだが、嬉しいことには玉石の直下にミョウギイワザクラが小さいながらも群落を作っていた。 <大のぞき> 三連鎖の後は、まだ木々の葉っぱが出揃わないこの時期、周りの見晴らしも良いので結構スリリングに見える痩せ尾根を通過して「大のぞき」に到着!当然ここもお尻がムズムズする高度感たっぷりの岩峰上!落ち着かない。 が、朝飯がまだでシャリバテ気味だったし、ここまでの鎖場で腕の筋肉や魅力的な太腿が強張ってしまっていたので、休憩を兼ねた軽食タイム。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<大のぞきのすぐ先の鎖場> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<その下の滑り台状30m鎖> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<天狗岩?> |

|

<天狗岩?からの丁須の頭をズームアップ> |

|

11:10 天狗岩 大のぞきで休憩中に周囲を見回したが座ったままでは登山道が見当たらない、そこに登山者が来てなんか石碑の方に向かって行ったが、その先は見るからに絶壁で登山道があると思われなかったが、その登山者が戻ってこなかったので登山道なのだろうな?等と思った。食事後、そちらに向かってみた。 何という事だろうか信じられないくらいの急傾斜の場所に鎖場! 今回のコースで最高に手間取った「すべり台状30m鎖」場で、その名の通り手がかりが無い!60度の傾斜なのでほとんど直角に感じる!ここは他の鎖も含めて50m位も急下降するそうだ。 降り切るまでに2回ばかりそれなりの場所を選んで息継ぎの休止、この鎖場がこの日の最高に難儀なところだった。 降り切って登り返した後が今一つ記憶に残っていないが天狗岩案内板の写真が残っている。(このあたりの記憶は相当曖昧) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<ミョウギイワザクラ> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

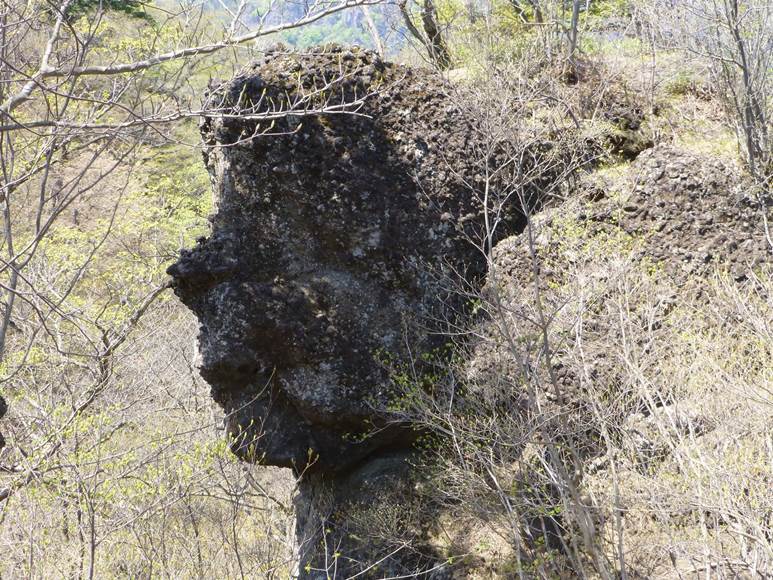

<多分これが顔面岩> |

||

|

12:40 タルワキ沢分岐 天狗岩の先で登山道が北に振りつつ降っていておろおろっとしたが他に登山道は無いので、ザレザレの急勾配を降ったら大きな岩にまたもやミョウギイワザクラ!ここのはまだまだ現役だった。 更に進むと、正面下に少女の横顔のシルエットのような巨岩、これが顔面岩なのだろうか?この岩の少し先の鞍部がタルワキ沢のコル、この先20分で妙義山最高峰の相馬山山頂だが、草臥れたので今日はここまででお終い!腰を下ろして休憩していたら大の字で一緒だった二人が降りてきてタルワキ沢を下って行った。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<大黒の滝> |

||

|

13:45 駐車場帰着 タルワキ沢も決して容易ではなかった! 晴天が続いてきたせいかもしれないが、中間道に合流するまでザレザレ急下降の連続で最後には膝がガクガクになってしまった。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[雑 感] それにしても、予想以上の難所の連続!冬場のトレーニング不足も祟って帰着した時にはヘロヘロ、翌日は強烈な筋肉痛、何とも情けない話である。 この山の縦走路は、上級者向けなので安易に立ち入ってはいけないとあらゆるところに書いてあるが、今回の結果からするとひょっとしたら俺も上級者の仲間ではないかもしれない。 いつもならここで、また行ってみたいものである、なんて書くところであるがもう少し時間をおいて決めることにしたい。 |

||

|

|

|

|