|

|

|

|

|

[二日目 鬼ヶ面山(浅草岳) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2013年7月 1日 六百里越コース往復(単独・日帰り) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

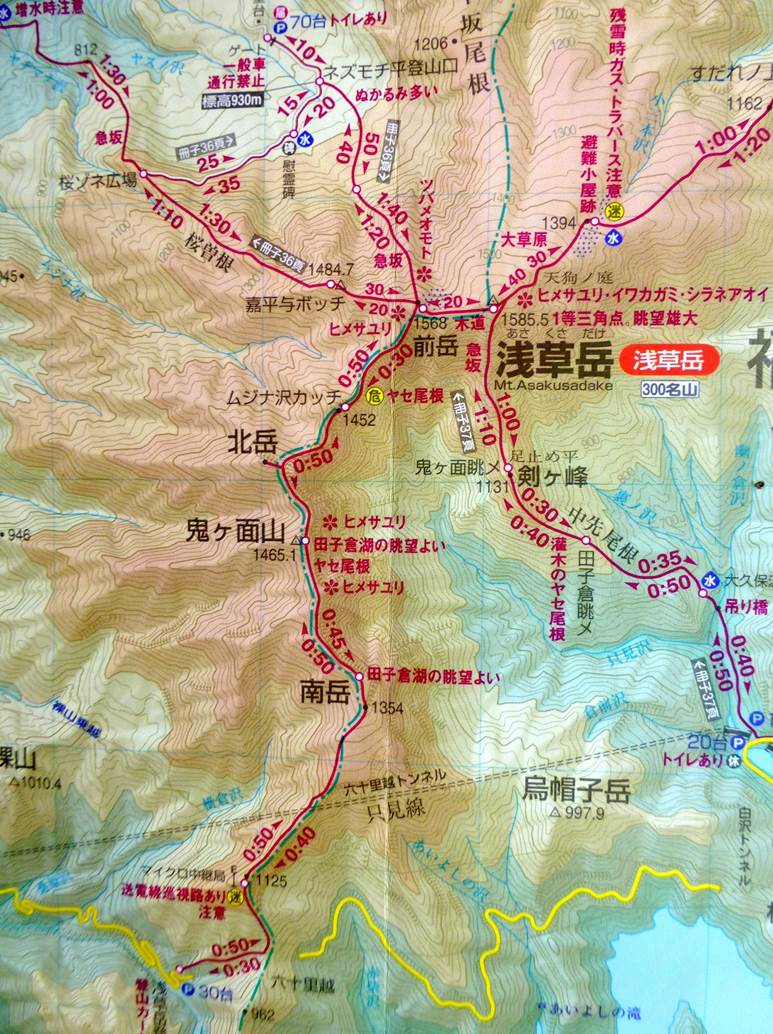

<登山マップ(マップをクリックすると位置図に)> |

||

|

5:35頃 六十里越登山口駐車場 民宿で、携帯目覚ましで4:30快適な目覚め、って言えるのか?頭がやや重の目覚め! 大急ぎで体制を整えて、昨日教えてもらった六十里越登山口に向かう!宿からの距離は約30Km、30分ばかりかかって漸く到着!駐車場は何台駐車可能かわからないくらい広いが、数台しか泊まっていなくてちょっと寂しい。 早速、少し下ったところの登山口から登山を開始したが、ちょっと焦っていたのか登山口の写真を撮るのを忘れて、登山開始の正確な時間ははっきりしない。 |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

<木々の間から雲海が> |

|

<マイクロ中継局> |

|

7:00 マイクロ中継局 登山口から少しの間だけ、やや急登なのだが後はずーっと緩やかな登山道で二度ばかり小さな沢の徒渉がある。 緩やかな道が終わって登山道は左に曲がりやや急なジグザグ路、視界が開けて雲海が綺麗に見えたら一対の大きな反射板が相対して設置してある広場に到着。こういう設備を中継局と言うのか?よくわからないが、俺が持参した登山マップでは中継局まで50分のコースタイム、6時半には着いているはずなのだが・・・?気づかずに通り過ぎてしまったんだろうかと心配になったが、とりあえず宿で作ってもらった魚沼産こしひかりのおにぎりで優雅な朝食! |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

<山の名前は皆目わからんが雲海が素晴らしかった> |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

<サンカヨウ> |

|

<ユキザサ> |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

<中継局方面を振り返る・名前が分からんが正面の山にも登ってみたい(真ん中ちょい左の白いのが反射板)> |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

<崩壊箇所から右正面浅草岳> |

||

|

8:30 会津南岳 反射板からも平坦な登山道が長〜く続く、やがて右に折れてやや急になるがさほどではない。 少し急になって痩せ尾根の崩壊箇所に到着したら、正面には浅草岳がデデ〜ンと雄姿を現すが、山頂への左巻に稜線を辿るルートの遠さを実感してしまう! 登山口を出発して約3時間(標準タイムでは2時間のところ)、いくら歩みの遅い俺でも時間がかかり過ぎ!ひ弱になったのか? |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

<会津南岳のすぐ先のヒメサユリ群落からの浅草岳> |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<鬼ヶ面山への登山道から会津南岳を振り返る> |

|

<同左から鬼ヶ面山方面> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<鬼ヶ面山山頂> |

|

<同左から田子倉湖> |

|

9:45 鬼ヶ面山 南岳のすぐ先は、結構大きな規模のヒメサユリの群落地!南岳の山頂での休憩は省略してこの群落の真ん中あたりにザックを置いて撮影タイム。やがて後続の登山者が登ってきて話をしたら、どうも最近のマップの標準タイムは少し長くなっているとのことで少し安心した。 途中にもヒメサユリの群落があり、たっぷりと時間をかけて鬼ヶ面山に到着! 山頂は平坦でやや広い、少し先に進むと浅草岳までの稜線が眺められるが、痩せ尾根が多くかなり長い感じなので標準のコースタイム2時間では到底到着できない感じである。 ヒメサユリはたっぷりと堪能できたし、帰宅にかなり時間がかかるので、本日はここで終了!潔く下山することにした。 田子倉湖 1960年に完成した大規模ダムによってできた総貯水量で日本第三位(1位徳山ダム、2位奥只見ダム)のダム湖で、遊覧船の運航やイワナ・サクラマス・ワカサギなどの釣りスポットでも有名になっている。 また、建設に際しては当時マタギで裕福だった地元との間に水没補償問題を巡り、田子倉ダム補償事件が起き完成までにはいろいろな変遷もあった。なお、ダム直下に建設された発電所は、当初の認可出力380、000Kwで日本一の規模を誇った。 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<ミツバオウレンの群落> |

|

<コバイケソウ(各所で花が見られ今年は咲き年かも)> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<国道脇の登山口> |

|

<駐車場> |

|

11:08 会津南岳 12:15 マイクロ中継局 ここで、魚沼産コシヒカリのおにぎり2/3で、優雅な昼食! 13:05 60里越登山口帰着 |

||

|

|

|

|

|

[雑 感] 浅草岳へのコースはたくさんあるが、このコースは時間こそかかるが比較的穏やかなコースで、体力を温存しながら登れるので安心である。 一方、当初予定していた田子倉からの中崎尾根は、南岳から眺めたら相当の急傾斜で結構大変そうであった。 また、登山マップで見る限り今回のコースは一番ヒメサユリが見られるコースの様である。 それにしても、良いタイミングで来られたと思う。 ヒメサユリの何とも言えないピンクが勝った花、花弁も葉っぱもなんとなく科を作っているようで、色っぽく感じるのは助平な俺だけなのだろうか? |

||

|

|

|

|

|

|

|

|