|

|

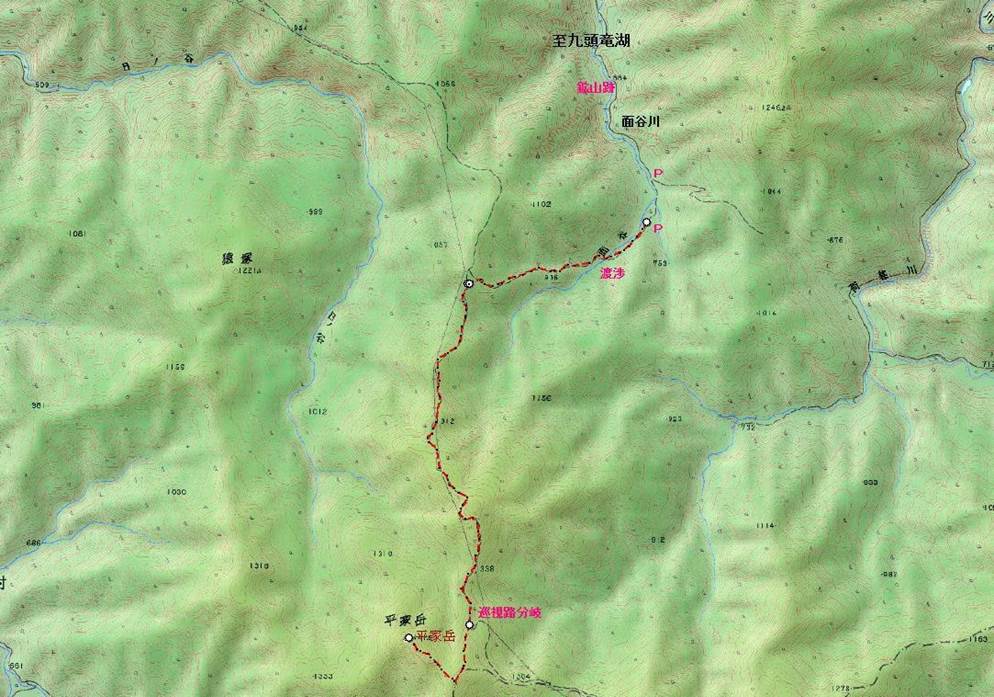

平家岳 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2010年5月18日 面谷川登山口からピストン(単独・日帰り) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中途半端に時間が空いてしまった。 何処へ行こうか迷ったが、通行止めで来月に延期した平家岳が気になって仕方が無い! 念のためと思い和泉村にTELしてみたところ、 なんとか通れそうな感触を得たので、通行止め覚悟で出かけてみた。 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

<位置図> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<ルート図> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<朝の九頭竜湖> |

|

<箱ヶ瀬橋を渡ったところのゲート> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<鉱山跡> |

|

<駐車場(標識には平家岳登山口と書いてある)> |

|

|

|

[面谷の由来]・・・墓地の近くにあった碑に書いてあったもの 面谷のあるこの地方一帯は、昔から穴馬郷と言われていた。 周囲は山に囲まれ、南には平家岳東北には荒島岳、その中央部を大小の川が合流して九頭竜川に合流する。面谷はこの支流面谷川上流の山峡にできた部落である。 この地域は農耕地が少なく、気候が酷烈であった。 そのため早くから開発された鉱山のみに依存して、数百年にわたり面谷を中心とした生活圏を形成してきた、そして面谷鉱山の経済活動の消長と運命をともにしてきた。 鉱山発見の時代は明らかでないが、康永年間(鉱山日本史には康平)本村猟師清兵衛が面谷真平山頂に露出した巨岩の間にうずもれた一大老松根に露れた鉱苗を発見し、これを掘削して鉱脈に当たったと言う。 そして天生年間、確井直右衛門が是を開鉱し、のちに大阪の豪商和泉屋、次いで西京の分銅が金主となり元亀の頃に隆盛を極め、元和の頃はやや盛況に赴き採鉱業者七十余戸で一村落を作っていた。面谷六十三戸の先祖である。 その後寛文九年には福井松平公が、天保三年には大野藩士土井公が幕府から資金を借りて稼業するなど藩財政にも多大な影響を与えた。 明治四年に明治新政府よりの請負として村民の採掘が許可され、杉村次郎と共同で工業社を設立創業した。そして明治十七年秋田弥右衛門が、ついで明治二十二年三菱合資会社が是を継承し、本格的な近代鉱山の経営が開始された。面谷は三菱合資会社が鉱山を経営していた明治二十二年から大正六年頃までが全盛時代であった。 最盛期には六百戸三千人が住んでいた。大野朝に電気が無い頃、すでに面谷川の流れで自家発電し、電話、電信も早くから開通し「穴馬の銀座」と言われた。しかし、大正十一年、ついに閉山のやむなきに至り、全住民は故郷を捨てて、主として大野、名古屋、岐阜、東京、その他各地へ離散し、現在は荒廃地と化してしまった。 隣の墓地は、当時面谷に居住していた人々の先祖の墓である。 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<奥の駐車スペース> |

|

<渡渉点> |

|

|

|

7:50 登山口 心配した通行止めも、国道158号線の分岐部分の片側に、移動できる簡易のゲートが有っただけで何の支障もなく通れた。 橋を渡ったところの立派なゲートも解放状態で危険個所も無く面谷(おもたに)林道に入り事ができた。(面谷林道は和泉村の管轄で、問い合わせたとおり通行とめはしていなかった) 暫く進むと左側に大きなズリ山が現れてくる。旧鉱山の廃鉱石を処分したところである。さらに進むと、今度は対岸に古ぼったい石垣が・・・。鉱石の選別所の跡で、水力発電所もあったらしい。 その先を道なりに暫く進んだところが、登山口の駐車場でかなりの台数を止めることができる。 林道はその先も続いているので進んでみると、林道終点に数台分のスペースが有ったのでここに止めることにした。 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<ネコノメソウ> |

|

<○○スミレ> |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<やせ尾根> |

|

<立山杉?> |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<辛うじて残っていたイワウチワ> |

|

<稜線路に合流> |

|

|

|

8:50頃 尾根道と合流 林道終点からすぐのところで小さな谷を渡渉、そのあとすぐに急坂の登山道がしばらく続き、やせ尾根を過ぎると急ではあるがうまい具合にジグザグに進むので結構楽に歩ける。途中には立山杉を思わせるような巨大な杉の木が有って驚かされる。 その手前からイワウチワが現れるが、すでに花の時期が終わってしまっている。が、何故かこの大杉のまわりだけ花が残っていた。 やがて尾根道が現れて送電線巡視路の標識が現れ、その上に古びた小さな平家岳の左矢印がくくりつけてある。この山の登山路の大部分が、送電線の巡視路なのでやや遠慮気味になっているのだろうか? |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<見頃のシャクナゲ> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<残雪の残る小谷を横断> |

|

<新緑が素晴らしい> |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<振り返ってみたらタムシバが綺麗だったんだけどうまく写っていない> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<ハルリンドウ> |

|

<ショウジョウバカマもいっぱい!> |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<平家岳が姿を現す(左のちっこいのが井岸山)> |

|

||

|

|

11:10 送電線巡視路との分岐 尾根道に入ってすぐに尾根の下をトラバースすることになるのだが、その尾根筋にはシャクナゲの群落が有って今は盛りと咲き誇っていた。 シャクナゲの群落はその先も所々で現れてくる。 さらに先に進むと登山道(巡視路)も平たんな所を通るようになって、足元にはハルリンドウの群生が現れてくる。ちょうど咲きだしたところで、筆先のような蕾が可愛らしい! その先で平家岳が姿を現してくる。中々雄大な感じなのだが、登山道はかなり先まで行ってから山頂に向かう様子で、相当の遠回りに見える。 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<平家岳山頂> |

|

<井岸山を振り返る> |

|

|

|

11:50頃 平家岳山頂 平家岳が見えてしばらく進んだら、鉄塔脇のヘリポートあたりから大きく降ることになる。 降った先の一番低いところにある送電鉄塔付近にはカタクリの群落が現れて、山頂迄に何カ所か現れるのだが、咲いているものもあるにはあるがいずれも花の時期を終えてしまっている。 その送電鉄塔の少し先で、巡視路を左に分け平家岳に向かう登山道となって、尾根伝いに登っていくと小高い井岸山の到着! そこから大きく下って登り返した後、緩やかな山頂の登山道をつきあたりまだ進んだところが山頂である。 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<向こうの山から来た> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

<登山道の杉の木(巡視路分岐〜井岸山)> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

<名残惜しく振り返る(正面が平家岳)> |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

12:20 井岸山山頂 平家岳山頂は風が強くじっとしていると寒くて仕方無いので、稜線の風の当たらないところで昼食を済ませて下山開始。 14:20 稜線分岐 途中で写真を撮ったり、山菜を採ったりしながらの下山なので、思いのほか時間がかかってしまった。 15:20 登山口帰着 結局、最初から最後まで人を見ることなく登山が終わった! |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

[雑 感] 歴史を感じさせる鉱山跡、見には行かなかったが集落跡の近くや、墓地の目の前を通る林道は一人で通るにはややさびしいものがある。 登山道はそのほとんどが送電線巡視路で登るには確かに快適ではあるが、素晴らしい景観を眺めるにつけ都度視野に送電線が入ってくるのには閉口する。(大切なライフラインではあらが・・・) 今回は、シャクナゲ・新緑が主役だったが、時期を変えればその他の花や紅葉などいろんな楽しみのある山のようである。 是非ともいろんな人に楽しんでもらいたいものである。 なお、九頭竜新緑まつりのイベントの一つとして「面谷鉱山ツアー」が催されるようだが参加したことは無いが、歴史などに興味が有るふとにはお勧めだと思う。 (今年は5月16日に開催された模様・・・・・面谷鉱山ツアーチラシ(PDF:3700KB)) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||