|

瓢ヶ岳 2006.10.23 美濃市片知渓谷ふくべの森(単独・日帰り) 今回は、岐阜市で行われる一杯会で岐阜に宿泊することになっていた。 せっかく雪の無い地域に行くので、帰りに山登りでもしてこようと物色していたところ、 美濃の最高峰?瓢ヶ岳がhit!

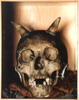

この鬼の首は瓢ヶ岳の鬼退治伝説に由来するもので、江戸時代にこの地に持ち込まれたといいます。この鬼の首は拝観することもできます。 (郡上市のHPから無断借用) |

||||

|

|

|

|||

|

<登山口> |

<瓢の巨大尻(方向によって大きなお尻に見える)> |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

<登山口> |

<凄い迫力の立 岩> |

|||

|

8:10 ふくべの森登山口駐車場 この付近は(も?)地理不案内で右も左もわからない。素直にカーナビに従って舗装道路を登っていくと路傍に瓢ヶ岳登山口の標識があった。 HPで調べたところでは、登山口には駐車場があるとのことなので、ここは南岳経由の登山口らしい?と判断して更に先に進むとやがて、水洗トイレのある駐車場に到着する。手前にいろんな標識があっていかにも登山口らしいおもむきである。 すでに一人が登山準備をしているのを横目にまずは先行出発とするが、すぐに追い抜かれてしまった・・・・・・・・・・ 10分ばかりで矢尻不動の分岐、急な登山道なので一般向きではない!というようなことを書いてあるが、先に行けば登山道と合流できるようなので迷わず不動様コースを辿ることにする。 穂高縦走コースも真っ青になるほどの急登を辿るといきなり巨大な岩が現れる、「立ち岩」である。この岩の登山道側の面には、ロッククライミングの練習所となっているのか?岩登り用の金具が埋め込んであった。 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

<不動様本殿?> |

<岩屋の中の社と建物内の祭壇> |

|||

|

8:40 矢尻不動 急登は更に続いてやがてちいさな建物が見えてくる。 そこから登山道がなくなったように見えたがさらに登ってみれば岩の間に踏み後が続き、ちょっとした東屋のような建物がある。(水が引いてあるので修行者?の宿泊施設なのか?)そこで、上を仰ぎ見ると長い梯子の上に建物が・・・・・・・・ 中を覗くと、岩を穿いたところに古びた社が・・・・・・そしてその手前の部屋には立派な祭壇が祭ってあった。 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

<分岐と標識> |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

<骨が原> |

<稜線上の瓢ヶ岳に向かう登山道> |

|||

|

|

|

|

|

|

|

9:00 登山道合流点 不動様の急な階段を降りると上の方に踏み後が見られた。この上のほうは縦走路があるのできっとそこに辿り着く!と何の根拠も無く急登に挑戦したが、やがて踏み後がなくなって進退を窮めてしまった!止む無く不動様方面に戻ったが、途中の潅木に小さな木の札が取り付けてあって「この先行き止まり」と書いてあった・・・・・・・・・ 本来の登山道に戻るとやや広い林道状の道になり、鬱蒼とした檜林に入ると三方からの登山道が一纏めになる分岐にさしかかる。 9:30 骨が原 間伐の進んでいな薄暗い檜林に中、木の根っこや石だらけの沢状の登山道を暫らく進むと稜線に到着して縦走路と交わる。 鬼の遺体を焼いたところから名づけられたという「骨が原」である。 ここから南岳方面に少し行った所には展望台があるようなのだが、かすみがかかったような空から雪のような感じの雨が降ってきていて、展望が期待できないので行くのを止めた。 |

||||

|

|

|

|||

|

<瓢ヶ岳・奥瓢ヶ岳分岐> |

<瓢ヶ岳山頂> |

|||

|

|

|

|

|

|

|

9:55 山 頂 稜線上はよく手入れされて歩きやすい登山道である。 大きく一度降って登り返した後小さなアップダウンで山頂と奥瓢ヶ岳の分岐、といっても山頂はすぐそこである。 ここはかなりの展望が望めるところで、北アルプス・白山・御嶽山・南アルプスが見られるはずだが、今日の天候では無理と言うもの!潔くあきらめてすぐに下山にかかる。 10:30 中美林道登山口 帰路は奥瓢ヶ岳を経由して林道に降りる周回コースを予定していたので、いったん分岐に戻って進む。奥瓢ヶ岳は分岐からすぐで広場にはなっていなくて、登山道脇に岩が目印なのか上に標識がぶら下げてあった。 更に進んで、妙な分岐があって一寸迷ったが、踏み跡は薄いが方向が俺的な感じの方向に進んだら、これまたよく手入れされた登山道に合流!どうも、どちらも正解だったようである。 登山道から見える林道は、どうも郡上の方に向かっているかに見えてやや心配になって、登ってきた登山者に聞いたらすぐ先の見えない方向にも登山道が繋がっていて正解だとのこと!ほっとした! 11:25 ふくべの森登山口駐車場 約1時間のアスファルト舗装の林道歩きで、すっかり参って何とか到着!時間的には殆ど掛かってはいないが長〜く感じた登山であった。 |

||||

|

|

|

|

||

|

[雑 感] 本格的な里山の登山は、殆ど初めてで登山口が多くいろんな楽しみ方が出来ると感じた。その反面、道迷いも多いのかな?・・・・・・・・ 稜線上や、林道に降りる登山道には檜の皮を加工したようなやや固い敷物?敷いてあってそのクッションが膝に優しく感じた。また、土砂の流出を抑えて登山道の劣化防止立派に貢献していた。 あまり高くない山ではあるが、さすが3百名山のひとつ!誰でもが春夏秋冬気楽に楽しめれる感じの山であった。 |

||||

|

|

|

|

||